【ROOTS】もっともっと勉強せなあかんと思います

【ROOTS】は、当社で働いている社員の方を紹介するコーナーです。

ケアリッツには毎月大勢の方が入社されています。どのような方がどのように活躍しているのか、インタビュー形式で紹介します。これから介護職へ転職を考えている方や、経験は無いものの介護に興味がある方々は、是非参考にしてください!

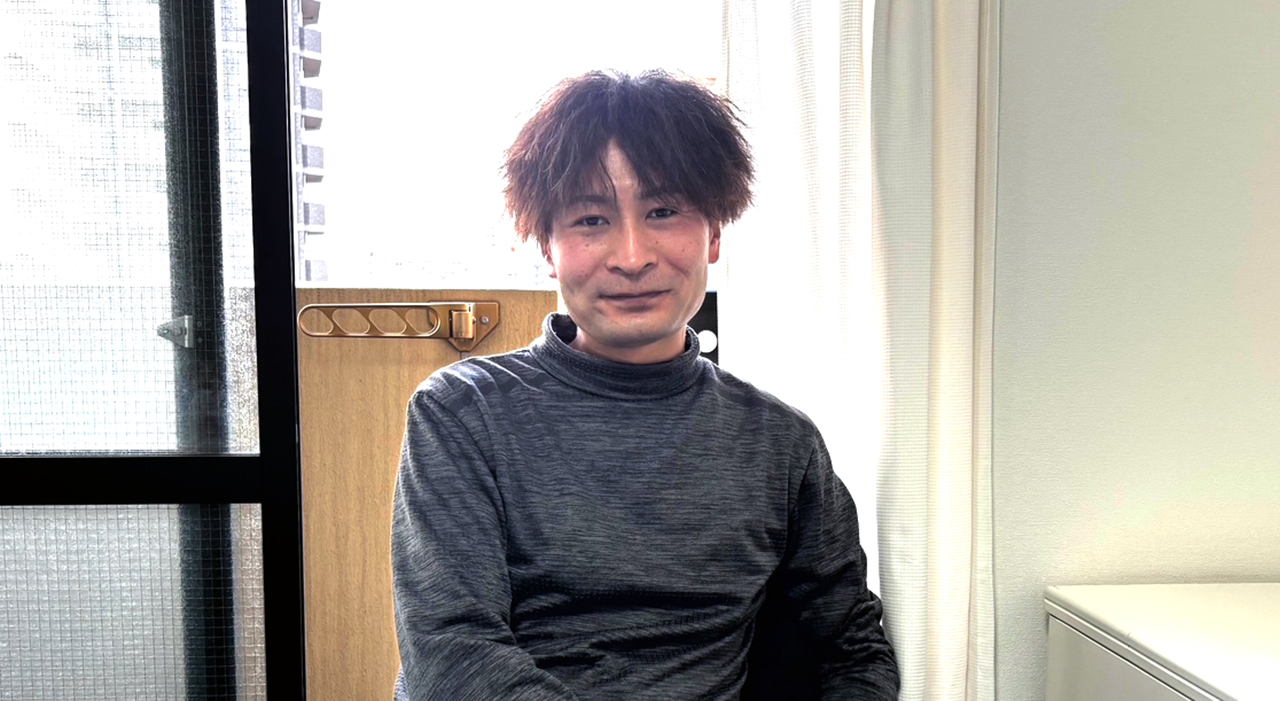

今回紹介するのは 野田事業所 福富 義明(フクトミ ヨシアキ)さん

2023年2月に正社員入社。様々な社会人経験を経て踏み込んだ介護の世界。専門職としての意識やこれからのビジョンなどについて、色々とお話を伺ってきました。

ターニングポイント

-なぜ介護に興味を持つようになったのですか?-

30代のころはパチンコ店の店員をしていて、副店長のポジションまで就きました。その頃はとにかく忙しい毎日で、たまの休日も結局は会議やら台のメンテナンスやらがあって、2年くらいはほぼ休みなしで働いていた気がします。そんな折に参加した幹部研修の合間で、他店舗の店長から、「実は病院のレントゲン技師を目指そうと思っている」って話を聞いて、自分の将来のことをちょっと見つめ直してみようって思ったんです。正直40歳を過ぎてからも続けていけるほど楽な仕事ではなかったんで、長くできる仕事を探さないといけないなと。それで、うちは母親も含めて、身内に医療や福祉の仕事をしている人間が多いので、看護師が良いかなと思って、一念発起して、先ずは准看護学校に通うことにしました。授業の履修も順調に終え、実習も着々とこなしていったんですが、もう一息で准看護学校から看護学校へ進めるというところで父親が倒れてしまったんです。通っていた学校が地方だったので、一旦実家に戻ることにしたんですが、その間に行く予定になっていた実習を補填することができないということになって、仕方なく看護師の道はあきらめることにしたんです。学校をやめてからは、しばらく何もしていなかったんですが、昔からの知人が経営している、配送と建築関係の会社で働かないかと声をかけてもらえたので、何の知識も経験もないまま、なんならペーパードライバーだったんですけど、配送部門の役員扱いでお世話になることになったんです。最初の頃は、「なんで配送の経験がない人間に指示されなきゃならないんだ」って、ベテランのドライバーさんたちから色々と言われたりもしましたけど、程なく打ち解けることが出来たので、4年くらい続けることが出来ました。ただその間に知人との関係がぎくしゃくするようになっていって、以前のように何でも気兼ねなく、腹を割って話をするということが出来なくなっていきました。そもそも僕と仕事の話をすること自体を嫌がっていましたし、必要な時でも奥歯にものが挟まったような言い方というか、やり取りのし辛さが日を追うごとに増していきました。それがすごく淋しくて、「また昔みたいな関係に戻りたいな」っていう想いが強くなって、何度も話し合った末、知人の会社を退職することにしました。看護学校を途中でやめてしまったことはずっと心残りになっていたんですけど、流石に40歳手前から改めて学校に通い直す自信はなかったですし、介護なら今からでもやれるかなと思って転職サイトのエージェントさんに相談をしたのが、興味のきっかけですかね。准看護学校時代に病棟での勤務経験もしていたので、ある程度の業務イメージが出来ていたことも後押ししてくれたと思います。

専門職としてのこれまで

-実際に介護の世界に飛び込んでみてどうでしたか?-

准看護師を目指していた時に、精神科の病棟での勤務をしながら学校に通っていたので、介護が必要な方とのコミュニケーションや実際の介助とかについては経験を積んでいたこともあり、在宅での介護に飛び込んでも特に抵抗はなかったというか、多少頑固な方がいてもほとんどストレスに感じることはなかったですね。ただ、ブランクはあったので、「オムツってどう当てるんやったっけ」みたいに、当時の感覚を取り戻すために色々と努力はしました。働いてみて思うのは、在宅介護ってすごく楽しい仕事だってことです。一番魅力に感じているのは、沢山の人と繋がれるってことですね。ご利用者本人はもちろんですが、そのご家族や、担当のケアマネ(介護支援専門員)さん、看護師さん、福祉用具さんといった具合に、一人を支えるために様々な職種の人が関わっていて、それぞれが出来ることをやって、出来ないことはフォローし合っているんです。なので、たまたま道端なんかで会ったりしただけでも、色々と質問や相談ができて、それがご利用者へのサービスの質に還元されるっていうのを目の当たりにできるので、本当に面白いなって思います。それに、きちんと給与をもらってサービスをさせてもらってるのに、「ありがとう」とか「福富さんだと安心」なんていう言葉を頂けることも多くて、そんな時は背筋が伸びるというか、襟を正さないといけないなという気持ちになりますね。「その言葉をもらうのに、よりふさわしい人間にならなくちゃ」って。ベテランのヘルパーさんが行ってもキャリアの浅い自分が行っても、ご利用者から同じ金額をいただくわけじゃないですか。だから、少しでもベテランさんに近いサービスが提供できるようになろうと、いつでもそう思っています。もう亡くなられたご利用者なんですけど、近隣の事業所が全部断ってしまうくらい、ちょっとでも気に食わなければ直ぐに暴言を吐いてくる方がいたんです。身体的なことも家事のお手伝いも幅広く対応するお宅だったんですけど、そこでいかに怒られないようにするかで色々と工夫をしたことで、かなり鍛えられましたね。あの方がいたからこそ幅広い対応が出来るようになったと言っても過言ではないので、とにかく感謝しかないです。ああ、思い出すだけでウルウルきちゃいますね。

ケアリッツへの転職

-ケアリッツに転職してみていかがですか-

介護業界に踏み出すことで、前職に比べて給与が大分下がってしまうという懸念はあったので、エージェントさんに色々と紹介をしてもらうときも、待遇面はきちんと意識するようにしていました。そんな中で、給与面が他社より良くて、研修制度 も整っているということでケアリッツへの転職を決めました。

野田の事業所のことしかわからないですが、入社した時に最初に思ったのが、一緒に働いているメンバーがみんな素晴らしいってことです。スタッフ同士が顔を合わせると、話題は自然とご利用者のことになっていって、いつの間にかカンファレンスに参加しているような感覚になるんです。それくらい意識が高い人たちと働けているということが先ず嬉しいですし、入社当初の管理者の人間性がすごく良かったのが大きいですね。スタッフ一人一人が自由に働けるような環境を保証しながらも、常に課題を与えてくれるような人だったので、育ててもらったという感謝の気持ちでいっぱいです。この年齢になってくると本当に環境重視になってくるので、入社当初から一貫して変わらない、声の掛けやすさ、話のしやすさが、とにかくありがたいなって感じてます。

(事業所の飲み会にて)

異動やなんかもあって、今は若手の管理者に変わり、スタッフも入れ替わりがありましたけど、今は今でやっぱり素晴らしい事業所だなと思っています。現任の管理者については、吸収の速さというか、成長速度がものすごくて、着任したての頃はケアマネさんと話すにしてもガチガチになってしまうくらい頼りない印象もあったんですけど、あっという間に堂々としゃべれるようになっていて、ただただ感心するばかりです。シフトの調整もいつの間にか慣れているし、すごいなあって思います。それでも人間ですから気持ちが落ちるときもあるんですけど、そんな時はサ責(サービス提供責任者)なんかと一緒になって、あえて発破かけてみたりして、励ますというか、気合を入れ直すようにしています。こんな風に、若手にも平等にチャンスがあって、その若手がちゃんと結果を出しているっていうことが、この会社の魅力の一つだと思います。もちろん、他業種から来た人でも、同業種から転職してきた人でも、チャンスがいくらでももらえる会社なので、あとは当人の心構え次第。インタビューとか抜きにして、本当に良い会社だと思います。

これから

-今後の目標を聞かせてください-

昨年の10月に管理者の打診を頂いたんですが、母親が調子を崩して、検査やら通院の付き添いやらが必要だったので、その時は一回見送らせてもらったんですが、また機会をもらえるのであれば是非と思っています。看護の勉強をしながら病棟で勤務をしていたころ、時には患者さんがご逝去されることもあったんですが、いつも亡くなったあとでアイディアが滝のように湧いてくるんですよ。「もっとこうすれば良かったんじゃないか」ってね。今でもその感覚はあって、「今気づけたことを、なんでもっと早く気が付けなかったんだろ」って悔しい気持ちになったりします。一流だったらちゃんと先に気が付けるはずで、それがまだ出来ていないのが今の僕なんです。それでも、前任の管理者や現任の管理者、入社当初のスタッフさんや今のスタッフさんたちと出会って、「もっとこうなりたいって」って思えるような気付きを沢山もらっているので、今はまだ「ないものねだり」に近いような憧れでしかないかもしれませんが、いつかは追いつきたいって思っています。本当、もっともっと勉強せなあかんと思います。あとは、自分の強みをしっかり出して、頑張っていこうと思います。

感謝や評価をありがたいと思いながらも、良い意味で重く受け止め、専門職としてさらに高みを目指していこうという成長欲求に変換することができる福富さん。介護のプロだからこそ、どんなに経験を積んでも忘れてはいけない視点に、改めて気付かされた思いです。貴重なお話、ありがとうございました!