音楽療法は高齢者にどのような効果がある?実践するときのポイントについて解説

音楽療法は、音楽の力で心身の機能を維持したり改善したりする治療法です。

認知症の高齢者のリハビリとして、音楽療法は有効なのでしょうか。

本記事では、高齢者への音楽療法に期待できる効果について解説しています。

音楽療法を実施するときのポイントや注意点も解説しているので、参考にしてください。

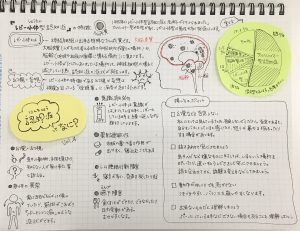

音楽療法に関する基礎知識

そもそも、音楽療法とはどのような治療法なのでしょうか。

まずは、音楽療法を取り入れる前に把握しておきたい基礎知識から解説していきます。

音楽療法とは

音楽を聴いたり演奏したりすることで、心身の機能改善や回復を目指すのが音楽療法です。

音楽療法は、以下のような目的で実施されています。

- 健康の維持

- 脳や運動機能の回復

- 生活の質の向上

- 社会性問題行動の改善

- 鎮静・リラックス作用

対象は乳幼児から高齢者まで、さらに障がいを持つ方や認知症、うつ病やストレス障害のある方と幅広い方に有効とされています。

音楽療法が受けられる場所

音楽療法は医療や福祉、介護など、さまざまな業界で取り入れられています。

音楽療法が受けられる場所は、次のとおりです。

- 高齢者施設

- 医療機関

- 特別支援学校

- 児童施設

- 地域包括支援センター

- 在宅

音楽療法は施設や学校では主に集団で実施されることが多く、参加者同士のコミュニケーションを促す役割も果たしています。

歌を歌ったり楽器を演奏したりすることで自然な交流が生まれ、孤独感や不安の軽減にも効果的です。

また、施設への通所が困難な方に対しては、音楽療法士が自宅を訪問して療法を提供する訪問型の支援もあります。

ただし、音楽療法士の数は限られているため、代わりに作業療法士が音楽を取り入れたリハビリを行うケースも多く見られます。

最近ではオンラインで音楽療法を受けられるサービスも登場しており、インターネット環境が整っていれば自宅から気軽に参加できるのがメリットです。

サービスごとに費用や内容が異なるため、比較検討して自分に合ったものを選ぶことが大切です。

音楽療法の種類

音楽療法には、受動的音楽療法と能動的音楽療法の2種類があります。

それぞれの特徴をチェックしていきましょう。

【受動的音楽療法】

受動的音楽療法とは、人が歌ったり演奏したりする音楽を「聴く」ことで効果を得る音楽療法です。

対象者が好む楽曲や思い出のある音楽を用いることで、ストレスや不安の軽減、心身のリラックス効果が期待できます。

特に寝たきりの方や体を自由に動かせない方に適しており、在宅介護や病室などでも取り入れられるケースが多いです。

無理のない範囲で音楽に触れることで心を落ち着かせたり、前向きな感情を引き出したりする効果が期待されます。

【能動的音楽療法】

能動的音楽療法は、対象者が自ら音楽活動に参加することで、身体や心の機能を高めていく方法です。

具体的には歌を歌ったり、手拍子や楽器を使ってリズムをとったりしますが、介護施設やデイサービスなどで、集団で行われることが多いです。

ある程度動くことが可能な方や、気分の落ち込みが見られる方にも効果が期待されるため、幅広い現場で活用されています。

音楽療法の歴史

医療の知識や薬がなかった時代から、音楽は人の心に影響を与えることが知られていました。

そして、音楽療法が治療と認知される以前から、宗教や祭礼など音楽の特性を利用した活動は存在しています。

歴史的な音楽療法の起源はアメリカで、第一次世界大戦時に傷病兵に対して音楽療法が用いられたとされています。

日本ではまだまだ治療法としての認知度は低いですが、音楽と人との関わりは最古から受け継がれてきた療法だといえるでしょう。

高齢者の音楽療法に期待できる効果

認知症を患っている高齢者には、リハビリの一種として音楽療法が取り入れられています。

音楽療法が認知症の高齢者に与える効果を見ていきましょう。

不安や緊張を和らげる

認知機能が低下すると不安や緊張を感じやすくなりますが、心地よい音楽に触れることで気分が上がり、抑うつの症状が軽減する場合があります。

特に認知症の方は気分が落ち込みやすくなりますが、楽しい音楽に触れることで、認知症による妄想や攻撃的な発言を減少させる効果も期待できます。

脳機能の活性化

歌ったり、リズムに合わせて踊ったり、楽器を演奏したりすることは、脳のさまざまな部位の活性化につながります。

これは認知症によって低下しがちな記憶力や判断力、集中力を維持・改善するために有効です。

特に、リズムに合わせて体を動かすことで運動機能だけでなく、脳内の神経回路が活性化されるともいわれています。

家族との絆が深まる

一緒に好きな歌を歌ったり昔よく聞いていた曲を共有したりすることで、自然な笑顔や会話が生まれやすくなります。

介護する家族とも心の距離が縮まり、温かい時間を共有できます。

特に思い出の曲や懐かしい童謡などは、過去の記憶を呼び起こすきっかけになり、家族との思い出を再確認できるでしょう。

心身をリラックスさせ認知症のBPSDの改善効果

認知症の症状の一つに「BPSD(行動・心理症状)」と呼ばれる、目的もなく歩き回る徘徊や、幻覚や妄想などがありますが、音楽療法はBPSDを緩和させるといわれています。

音楽には心を穏やかに落ち着かせる癒しの効果があり、特に好みの音楽や懐かしい音楽はより脳が活性化されるので、精神の安定を促せるでしょう。

誤嚥性肺炎の予防

音楽療法で取り入れられる歌唱活動は単なる娯楽だけでなく、身体機能の維持にも効果的です。

特に歌を歌うことは喉や咽頭、口まわりの筋肉を自然に動かすため、嚥下機能の維持・改善も見込めます。

高齢者に音楽療法を実践するときのポイント

正しい音楽療法の方法を知らなければ、期待しているような効果は得られません。

続いては、高齢者に音楽療法を実践するときのポイントについて解説していきます。

本人の好みを把握しておく

音楽療法の効果をより引き出すには、本人の好きな音楽や思い出のある曲を選ぶことが大切です。

リラックス効果や脳の活性化は、感情に強く訴える音楽でより高まる傾向があるため、過去のエピソードを聞きながら曲を選ぶと効果的です。

ジャンルやアーティストだけでなく「誰と」「どこで」聴いたかなど、体験と結びついた音楽を取り入れるのもよいでしょう。

周囲の人も一緒に楽しむ

音楽は個人で楽しむこともできますが、音楽療法として行う場合には家族や介護者など周囲の人も一緒に参加することで、より大きな効果が期待できます。

一緒に歌を口ずさんだり、簡単なリズムに合わせて体を動かしたりすることで、自然な笑顔や会話が生まれるでしょう。

誰かが隣にいれば安心感を得ることができ、気負わずに取り組める環境になります。

その日の体調に合わせる

音楽療法は継続が大切ですが、無理をして行うものではありません。

日によっては体調が優れないときもあるため、無理に続けるのではなく思い切って休むなどの柔軟な対応が求められます。

音楽療法は心地よさを感じることが前提のため、本人の状態に寄り添いながら進めることがポイントです。

音楽療法に必要な資格を取得する

音楽療法を専門的に行いたい場合は、音楽療法士の資格が必要になります。

音楽療法士として活動できるのは、次のような民間資格です。

- 学会認定音楽療法士(日本音楽療法学会)

- 協議会認定医音楽療法士(全国音楽療法士養成協議会)

- 音楽療法カウンセラー資格(日本インストラクター技術協会)

- メンタル心理ミュージックアドバイザー資格(日本メディカル心理セラピー協会)

- 音楽健康指導士(日本音楽健康協会)

介護職を目指すのであれば、取得しておいて損はないでしょう。

高齢者への音楽療法の実践例

介護の現場では、音楽療法をどのように取り入れているのでしょうか。

高齢者に対する音楽療法の具体的な実践例を紹介していきます。

身近な道具を利用する

音楽療法は特別な器具がなくても、身近なものを活用することで十分に効果を得られます。

例えば、ショールやマフラーを音楽に合わせて揺らすだけでも心が落ち着き、自然と笑顔になれます。

リズムに合わせてゆったりと動けば、リラクゼーション効果も得られるでしょう。

何気ない動作に音楽を組み合わせることで日常に取り入れやすく、継続しやすい音楽療法になります。

カラオケで歌を歌う

カラオケも楽しく行える音楽療法の一つであり、人前で歌うのが苦手な方でもカラオケであれば気兼ねなく声を出すことができ、日頃のストレスを発散しやすくなります。

大きく口を開けて歌い、呼吸を意識しながら声を出すことで、表情筋の刺激や心肺機能の向上も期待できます。

また、家族や友人と一緒にカラオケを楽しめるのもメリットです。

実際に高齢者施設ではカラオケを導入しているところも多く、利用者の満足度が高い活動の一つとなっています。

集団で演奏する

音楽療法では、複数人での合奏も効果的なアプローチの一つです。

ハンドベルや木琴、タンバリンなど簡単に演奏できる楽器を使用し、参加者全員で一つの音楽をつくることで自然と連帯感が生まれます。

リズムや音を合わせる必要があるため、適度な緊張感と集中力が求められ、脳の活性化にもつながります。

また、演奏を通じて生まれる「うまくできた」という達成感や、「みんなで楽しめた」という充実感は、自己肯定感の向上にも効果があります。

発表会のような場を設けることで、日々のリハビリに目標を持つこともできるため、継続するモチベーションにもなるでしょう。

リラックスタイムをつくる

合奏や合唱といった活動が続くと、参加者の緊張感が高まりすぎる場合もあるため、適度にリラックスタイムを設けることが大切です。

自由に過ごせる時間を挟むことで心身ともにリフレッシュでき、次の活動にも前向きに取り組めるようになるでしょう。

この時間に心地よいBGMを流すと、より効果的に緊張を和らげることができます。

また、次に演奏する曲や活動内容を事前に案内しておくことで参加者の不安を軽減し、集中力や意欲の向上にもなります。

全体の流れを考慮しながら、メリハリのあるプログラムを意識することが大切です。

高齢者に音楽療法を実施する場合の注意点

高齢者の音楽療法にはあらゆるメリットがありますが、注意点もあります。

最後に、音楽療法を実施する場合の注意点について解説していきます。

疲労がたまらないようにする

音楽療法を始めたばかりの高齢者は、緊張や慣れない環境により、思った以上に心身に負担がかかることがあります。

特に認知症のある方は、集中力の持続が難しく脳も疲れやすいため、長時間の実施は避けたほうがよいでしょう。

最初は短時間のセッションからスタートし、必要に応じて途中で休憩を挟むなど、インターバルを設ける工夫が必要です。

音楽は本来リラックス効果や楽しさを提供するものですが、過度な刺激は逆にストレスや疲労の原因になります。

疲れがたまりすぎると音楽療法への抵抗感が生まれることもあるため、無理のない範囲で継続できるようにしましょう。

聴力が低下していないか確認する

音楽療法を始める前に、耳鼻咽喉科で聴力のチェックを受けておくことが重要です。

高齢者は年齢とともに聴力が自然に低下することが多く、音の聞こえづらさがあると音楽の持つ本来の効果が十分に発揮されません。

特に認知症のある方は、聴力の低下によって周囲とのコミュニケーションにも影響が出るため、日常生活の質にも関わってきます。

聴力が落ちていると感じた場合は補聴器の使用など、必要なサポートを検討することが大切です。

聞こえやすい環境を整えることで、音楽療法の効果も高まりやすくなります。

予想外の情動反応が起こる場合がある

音楽は人の心に深く作用するため、過去の記憶や感情を強く呼び起こすことがあります。

特に、がんなど重い病気と向き合っている方や、心に深い傷を抱えている方については、予想外の情動反応が起こることも少なくありません。

普段は穏やかに過ごしている方でも音楽をきっかけに涙を流したり、感情が爆発してしまったりするケースもあります。

こうした反応が起きた場合は、すぐに専門的な対応ができる音楽療法士や作業療法士の立ち会いがあると安心です。

家庭で行う場合は本人の反応を注意深く見守り、必要に応じて専門家に相談する体制を整えておくとよいでしょう。

まとめ

本記事では音楽療法に期待できる効果や、高齢者に音楽療法を行う際のポイントについて解説しました。

日本では音楽療法の歴史はまだ浅いものの、古くから音楽は人の心や体によい影響を与える存在として利用されてきました。

音楽療法は介護や医療、教育などさまざまな現場で取り入れられており、リラックス効果や認知機能の維持・改善など、多くのメリットが報告されています。

特に高齢者や認知症の方にとっては、心身の安定やコミュニケーション促進につながる有効なリハビリ手段です。

施設や自宅など、環境を問わず取り入れやすいため、日常生活の中に気軽に取り入れてみましょう。