介護保険の申請とは?申請の流れやサービスの種類についても解説

「介護保険を使いたいけど、どう申請すればいいのか分からない」「申請後にどんなサービスが受けられるのか知りたい」と悩む方も多いでしょう。

介護保険制度は高齢者やその家族が安心して暮らすための大切な仕組みですが、申請方法や利用の流れは複雑に感じるかもしれません。

本記事では、介護保険の基本的な仕組みから申請の手順、受けられるサービス内容まで分かりやすく解説します。

これから申請を考えている方は、ぜひ参考にしてください。

介護保険の申請とは

まずは、介護保険サービスを利用するために必要な申請手続きについて、全体の流れや必要な書類、注意点などを分かりやすく解説します。

これから介護サービスの利用を検討している方や、ご家族の支援を考えている方にとって、介護保険制度の仕組みを理解しておくことは重要です。

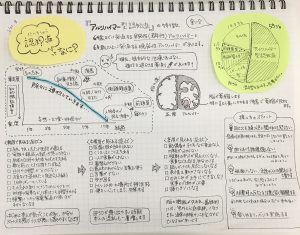

そもそも介護保険とは?

介護保険制度は、高齢者や障害のある方が介護を必要とする場面で、家族だけでなく地域社会全体で支え合う仕組みとして、2000年にスタートしました。

制度の運営主体は各市区町村で、40歳以上のすべての国民が加入し、保険料を納めています。

要介護認定を受けることで、訪問介護や通所リハビリ、ショートステイなどさまざまな介護サービスを利用することが可能になります。

また、2015年からは、要支援と認定された方向けの一部サービスが「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」に移行されました。

この事業では、生活機能の維持・向上を目的とした体操教室や、買い物や掃除といった日常のちょっとした困りごとを支援するサービスが提供されており、地域の実情に応じた柔軟な支援体制が特徴です。

介護保険の申請ができる人

介護保険の申請は、原則として40歳以上の方が対象です。

65歳以上の方であれば原因を問わず、介護が必要と認定されることでサービスを利用できます。

一方で40~64歳の方は、国が定めた「特定疾病」が原因で介護が必要と認められた場合に限り、申請が可能です。

申請前には、特定疾病に該当するかどうかを主治医に確認しておくと安心です。

なお、介護サービスの利用には市区町村による「要介護認定」または「要支援認定」を受ける必要があります。

介護保険の申請に必要な物

介護保険サービスを利用するには、市区町村へ要介護(または要支援)認定の申請が必要です。

申請時に必要となる主な書類は以下のとおりです。

- 要介護・要支援認定申請書

- 介護保険被保険者証(65歳以上)

- 健康保険証のコピー(40~64歳)

- マイナンバーが確認できるもの

- 主治医意見書問診票(主治医に事前確認)

申請は代理人でも可能で、その場合は代理人の身分証明書と、必要に応じて委任状が求められることもあります。

なお、必要書類は自治体で異なる場合があるため、事前に窓口や地域包括支援センターで確認しましょう。

介護保険の申請ができる場所

介護保険の申請は、お住まいの市区町村で受け付けています。

具体的な申請先としては、市区町村役場の介護保険担当窓口や、地域包括支援センターが挙げられます。

地域包括支援センターでは、申請に関する相談や案内も行っており、初めての方でも手続きがしやすいでしょう。

また、マイナポータルの「ぴったりサービス」から、オンラインで申請することも可能です。

対面・オンラインのいずれでも対応できるため、自身の状況に応じた方法を選びましょう。

介護保険申請の種類

介護保険の認定申請には、以下の3つの種類があります。

- 新規申請:初めて介護保険サービスを利用したい方が対象で、いつでも申請が可能。

- 更新申請:現在サービスを利用していて、有効期間が満了する方が対象で、満了日の60日前から手続きが可能。

- 区分変更申請:心身の状態が変化し、現在の介護度を見直したい場合に行う。

申請は市区町村の窓口で受け付けており、地域包括支援センターやケアマネジャーに代行を依頼することもできます。

介護保険申請時の注意点

介護保険を申請する際はいくつか注意が必要です。

まず、入院中や体調が不安定な場合は申請できないため、症状が落ち着いてから行うのが基本です。

主治医の氏名や医療機関名の記入が必要になるため、意見書の作成を依頼できるか事前に確認しておくとよいでしょう。

また、訪問調査は申請時に日程を決めるため、あらかじめスケジュールを把握しておきましょう。

認定結果が出る前でも、暫定ケアプランによりサービスの利用は可能です。

結果に不満がある場合は不服申し立てにより、見直しを求めることができます。

介護保険の申請からサービス開始までの流れ

介護保険サービスを利用するには、一定の手続きを経て認定を受ける必要があります。

ここでは全体の流れを紹介するので、事前にチェックしておくことで準備をスムーズに進めやすくなるでしょう。

認定調査

申請後には、市区町村の職員や委託を受けた調査員(多くはケアマネジャー)が自宅を訪問し、聞き取り調査を行います。

この調査では、以下のように申請者の心身の状態や生活の様子を確認し、介護の必要性を把握します。

- 日常生活でできること、困っていること

- 74項目に及ぶ全国共通の心身状況のチェック

- 家族構成や住まいの環境

これらの情報をもとに、コンピュータによる一次判定と、介護認定審査会による二次判定が行われ、最終的な要介護度が決定されます。

認定結果が出た後はケアマネジャーがケアプランを作成し、その内容に沿って介護サービスの利用が始まります。

主治医意見書

主治医意見書は、申請者の健康状態や疾患の状況を医学的に評価するために必要な書類であり、市区町村からかかりつけ医に作成が依頼されます。

この意見書は、介護度の判定において重要な資料です。

もし主治医がいない場合には、市区町村が指定する医師による診察を受ける必要があります。

その際は市の窓口や地域包括支援センターに相談し、適切な医師を決定した上で診察を受け、意見書の作成へと進めていきます。

審査と判定

介護保険の要介護認定は、一次判定と二次判定の2段階で進められます。

これは、心身の状態を公平かつ正確に評価するための仕組みです。

まずは訪問調査の結果と主治医意見書の一部項目をもとに、コンピュータで一次判定が行われます。

この段階では全国共通の基準に基づき、機械的かつ客観的に要介護度の初期判断が下されます。

次に一次判定の結果に加えて、主治医意見書の全体内容や認定調査の特記事項などが審査会に提出されます。

医療・福祉・保健の専門家からなる「介護認定審査会」によって二次判定が行われ、最終的な要介護度が決定されるのです。

認定と通知

介護認定審査会での結果をもとに、市区町村が正式な要介護度を決定し、申請者に通知します。

通常、通知は申請から30日以内に発送されますが、主治医意見書や訪問調査の遅れにより、最大2カ月ほどかかるケースもあります。

認定区分は8段階に分かれ、「非該当」「要支援1・2」「要介護1~5」のいずれかに分類されます。

新規申請や区分変更申請の有効期間は原則6カ月、更新申請では12カ月が基本ですが、心身の状態に応じて3~48カ月の範囲で調整されることもあります。

期間が過ぎるとサービスが利用できなくなるため、満了前には必ず更新申請を行う必要があります。

また、介護の必要性が大きく変化した場合は、有効期間中であっても区分変更申請によって再評価を受けることが可能です。

介護サービス計画の作成

介護保険サービスを利用するには、ケアプラン(介護サービス計画書)の作成が必要です。

ケアプラン作成の依頼先は、要介護度に応じて異なります。

要介護1~5の方は、市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業所に依頼し、ケアマネジャーが作成を担当します。

要支援1・2の方は、地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業所が窓口です。

ケアプランの作成には費用はかかりません。

ケアマネジャーは本人や家族の意向、心身の状況を確認した上で、最適なサービス内容や利用方法を一緒に検討して計画を立てます。

介護サービス計画の開始

要介護認定を受けた後は、ケアマネジャーが作成するケアプランに沿って、介護サービスの利用が始まります。

サービス内容は要介護度に応じて異なり、訪問介護やデイサービス、施設での入所、福祉用具の利用や住宅改修など、必要に応じた支援が受けられます。

訪問・通い・宿泊を組み合わせた小規模多機能型サービスもあり、生活に合わせた柔軟な支援が可能です。

なお、要介護1~5の方は介護給付、要支援1・2の方は予防給付の対象となります。

更新の申請

介護保険の要介護認定には有効期間が定められており、新規申請では原則6カ月、更新申請の場合は基本的に12カ月です。

心身の状態が安定していると判断された場合は、自治体の判断により最長48カ月まで延長されることもあります。

認定は自動で更新されないため、引き続きサービスを利用するには、有効期間の満了日の60日前から受け付けている更新手続きが必要です。

更新時期が近づくと市区町村から案内通知が送付されるため、それを目安に準備を進めるとよいでしょう。

なお、有効期間内であっても身体状況が大きく変化した場合には「区分変更申請」を行うことで、要介護度の見直しが可能となっています。

介護保険申請後に利用できるサービスの種類

介護保険の申請を終えて要支援または要介護の認定を受けると、さまざまな介護サービスの利用が可能になります。

それぞれのサービスの目的や特徴を理解しておくことで、自分や家族に合った支援のかたちを見つけやすくなるでしょう。

ケアプランの作成

介護サービスを円滑に利用するには、ケアプラン(介護サービス計画書)の作成が重要です。

居宅介護支援では、ケアマネジャーが利用者の心身状態や生活環境を把握した上で、適切なサービスを組み合わせたプランを立案します。

完成したプランに基づき、各事業所と連携しながら必要な支援が提供される仕組みです。

サービスの選定に偏りが出ないよう、ケアマネジャーには公正かつ中立な立場での支援が求められます。

訪問サービス

自宅で介護を受けたい方に向けて、訪問型のサービスが複数用意されています。

代表的なサービスは以下のとおりです。

- 訪問介護:ヘルパーが自宅を訪問し、身体介護(入浴・排泄・食事など)や生活援助(掃除・洗濯・買い物など)を行う。

- 訪問入浴介護:専用の浴槽を持ち込んで入浴をサポートするサービスで、介助が必要な方でも自宅で安全に入浴できる。

- 訪問看護:看護師等が医師の指示のもとで訪問し、健康チェックや医療的なケアを提供。

- 訪問リハビリテーション:理学療法士や作業療法士が自宅を訪れ、機能回復や身体維持のためのリハビリを実施。

- 夜間対応型訪問介護:夜間に緊急時の対応が可能で、必要に応じてヘルパーが訪問して介護を行う。

- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護:定期的な訪問と、通報による随時の対応を組み合わせ、24時間体制で介護・看護が提供される仕組み。

これらのサービスを組み合わせることで、在宅での安心した生活を維持することが期待できます。

通所サービス

施設に通いながら、入浴や食事、レクリエーションなどの支援を受けるサービスです。

主な内容は下記のとおりです。

- 通所リハビリテーション:病院や介護老人保健施設などで、理学療法士や作業療法士による機能訓練を受けられる。

- 地域密着型通所介護:小規模施設で提供される個別性の高いデイサービスで、要介護1~5の方が対象。

- 認知症対応型通所介護:認知症の方を対象に、安心できる環境の中で専門的なケアが提供される。

- 療養通所介護:重度の要介護者で医療的管理が必要な方に向けて、看護師を配置した上で支援を行う通所サービス。

利用者の状態や目的に合わせてサービスを選ぶことで、生活の質を維持しながら在宅での暮らしが続けやすくなります。

宿泊サービス

宿泊を伴う介護サービスは、介護者の休養や緊急時の一時的な支援手段として活用されています。

主な内容は下記のとおりです。

- 短期入所生活介護(ショートステイ):特別養護老人ホームや有料老人ホームなどに宿泊し、日常生活の介護や機能訓練を受けるサービス。

- 短期入所療養介護:介護老人保健施設や療養型医療施設などで、介護に加えて医療的な管理・看護も提供される。

- 短期入所サービスは原則として、連続して最大30日まで利用できる。

ただし、地域によってはベッドの空きが限られており、希望日に予約を取るのが難しい場合もあります。

利用を検討している方は、早めにケアマネジャーへ相談しておくと安心です。

施設サービス

施設サービスは、日常的な介護や医療的支援が必要な方を対象とした入所型のサービスです。

代表的な施設には、次のような種類があります。

- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム):原則として要介護3以上の方が対象。日常生活の介助や健康管理を受けながら、長期間の入所が可能。

- 介護老人保健施設(老健):要介護1以上の方が利用でき、治療を終えた後に在宅復帰を目指す中間的な施設として、リハビリや日常生活支援が提供される。

- 介護医療院:医療と介護の機能を併せ持つ施設で、日常的な医療的ケアが必要な高齢者に対応している。

それぞれの施設は、利用者の状態や目的に応じて選ぶことが大切です。

地域密着型サービス

地域密着型サービスは、住み慣れた地域での生活を継続したい方に向けて提供される、小規模・地域密着型の介護サービスです。

「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」は、認知症の高齢者が少人数で共同生活を送りながら、食事・入浴・機能訓練などの支援を受ける仕組みです。

家庭的な雰囲気や、地域とのつながりを大切にした支援が特徴です。

「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」は定員30人未満の特別養護老人ホームで、入浴・食事・機能訓練などのサービスを提供し、地域や家族との関係を大切にしながら生活を支える施設です。

「地域密着型特定施設入居者生活介護」は小規模な有料老人ホームなどに入居しつつ、必要な介護サービスを受けながら、自立した日常生活の継続を目指します。

地域に根差した支援を受けることで、高齢者が安心して暮らし続けられる環境づくりが期待されます。

福祉用具サービス

福祉用具サービスは、自宅での安全かつ快適な生活を支えるための支援として位置づけられています。

主なサービスには、福祉用具貸与と特定福祉用具販売の2種類があります。

福祉用具貸与では、車いすや介護ベッドといった用具をレンタルでき、利用者の状態や住環境に応じて、指定業者が適切な用具を選定・設置します。

使い方の説明まで含まれており、利用者の自立支援と家族の介護負担の軽減を目的としたサービスです。

一方の特定福祉用具販売では、ポータブルトイレや浴槽用いすなど、レンタルに適さない衛生用品を購入できます。

指定事業者が提供を行い、日常生活の利便性を高めつつ、介護する側の負担軽減にもつながる仕組みです。

介護保険サービス計画(ケアプラン)とは

介護保険サービス計画(ケアプラン)は、本人の心身の状態や生活環境、ご家族の希望などを踏まえて、必要なサービスの内容と利用量を整理した計画です。

適切な支援を受けるための出発点であり、介護保険制度を利用する上で欠かせません。

ここでは、ケアプランが果たす役割と作成の流れ、依頼方法について分かりやすく解説します。

介護サービス計画(ケアプラン)とは

ケアプランは、どの介護サービスをどのタイミングで、どのくらい利用するかを明確にした個別の計画です。

介護保険を活用する際には、まずこの計画を立てることからスタートします。

ケアプランは、自立した生活の維持や実現を目指し、必要な支援を無理なく組み合わせるための大切な基盤です。

具体的な内容や相談先については、お住まいの市区町村の窓口で案内を受けられます。

居宅介護支援事業所を選ぶ

ケアプランの作成を申し込むには、居宅介護支援事業所を選ぶ必要があります。

専門性や体制が整った「特定事業所加算」の有無も確認ポイントで、厚生労働省の公表システムで調べられます。

併設型の事業所では、自社サービスを優先する「囲い込み」が問題視されており、制度も見直されています。

サービスはケアプランに沿って、必要なものだけを選ぶのが基本です。

ケアマネジャーの人柄や対応も大切で、知識や経験に加えて相談しやすく信頼できるかどうかが判断のポイントです。

介護支援専門員の訪問

居宅介護支援事業所に申し込むと、担当の専門員が自宅を訪問します。

生活の様子や体調、ご本人・ご家族の希望を丁寧に確認しながら、今後必要な支援を一緒に検討していく流れです。

その情報をもとに、心身の状態や生活環境に合ったケアプラン(介護サービス計画書)が作成されます。

また、必要があれば訪問介護や通所サービスなどの関係事業者と「サービス担当者会議」を行い、具体的な支援内容や日程を調整します。

介護サービス計画案の提示

ケアマネジャーは、ご本人の状態や希望に応じた介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。

これは、どのサービスを、いつ・どのくらい利用するかを整理したもので、内容に基づき事業所と契約し、サービス提供が始まります。

作成されたプランの内容や費用については、ご本人やご家族と一緒に確認し、納得した上で利用を開始することが大切です。

本人が入院中でも介護保険の申請はできる?

入院中に介護保険を申請できるかどうか、気になる人も多いでしょう。

特に、退院後すぐに介護サービスの利用を希望する場合は、申請のタイミングや手続きの流れを事前に把握しておくことが重要です。

以下で詳しく解説します。

本人が入院中でも申請は可能

介護保険の申請は、入院中でも行うことができます。

介護認定は「どのような介護が、どの程度必要か」を判断するためのものであり、医療保険の適用状況とは無関係です。

ただし、申請ができるのは、病状が安定していると判断した場合に限られます。

入院直後や手術直後などの状態が不安定な期間は、心身の状況が短期間で変わる可能性が高く、原則として申請は認められていません。

退院時期の見通しが立っていれば申請可能とする自治体もあれば、主治医の判断を重視する地域もあります。

検討中の場合は、まず主治医や病院のソーシャルワーカーに相談し、申請の可否を確認することが大切です。

入院中の申請の流れ

入院中に介護保険を申請する際の一般的な手順は、以下のとおりです。

- ソーシャルワーカーに相談

- 主治医が「申請可能」と判断

- 自治体窓口で申請手続き

- 主治医意見書の作成依頼

- 認定調査(訪問調査)

このように、入院中であっても準備と医師の確認が整えば、手続きを進めることは可能です。

入院中の申請の注意点

入院中に介護認定を申請する場合は、いくつか押さえておきたいポイントがあります。

まず、入院中は医療保険が優先されるため、介護保険サービスそのものは利用できません。

ただし、認定の申請は可能であり、退院後の利用に向けて早めに準備を進めることが推奨されます。

認定にはおおよそ30日かかるため、退院の1~1.5カ月前を目安に申請するのが理想的です。

申請時には、心身の状態が安定していることが前提となるため、手術直後など体調が不安定な時期は避けたほうがよいでしょう。

自治体によっては退院予定が定まっていないと申請を受け付けない場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

介護保険の申請についてよくある疑問

介護保険の申請に関しては、初めて手続きを行う方やご家族が代わりに対応する場合など、疑問や不安を感じやすい場面が少なくありません。

ここでは、特に多く寄せられる質問について、改めて確認しておきましょう。

認定結果前に介護サービスを利用することは可能?

申請後、認定結果が通知されるまでには30日程度かかりますが、この期間中でも介護サービスの利用は可能です。

その際は、地域包括支援センターやケアマネジャーが想定される要介護度に基づいて「暫定ケアプラン」を作成し、必要なサービスの提供が始まります。

ただし、認定結果が「非該当(自立)」だった場合や、予想よりも軽い要介護度で認定された場合は、利用したサービスの費用を全額または一部自己負担することになります。

こうしたリスクを避けるためにも、暫定利用を開始する前にサービス内容や費用について十分に確認し、納得した上で手続きを進めることが大切です。

介護度の変更はできる?

要介護度には有効期間が定められており、一般的には3~12カ月ごとに見直しが行われます。

ただし、期間内であっても病気やけがによって心身の状態が大きく変化した場合は「区分変更申請」により再判定を受けることが可能です。

申請はお住まいの市区町村の介護保険窓口で行えますが、担当のケアマネジャーに相談することで、状況に応じたアドバイスや手続きの代行を依頼できることもあります。

判断に迷う場合は、地域包括支援センターやケアマネジャーに気軽に相談してみるとよいでしょう。

認定結果に納得できないときの対処法は?

介護認定の結果に納得できない場合は、不服申し立てによって再審査を求めることができます。

いずれの方法も一定の時間や手続きが必要となるため、まずは担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに相談し、自身の状況に合った対応を検討することが大切です。

まとめ

介護保険の申請には、制度の理解から手続き、サービスの利用に至るまで、いくつかのステップがあります。

あらかじめ流れを把握しておくことで、慌てずに対応しやすくなるでしょう。

申請時の注意点や利用できるサービスの種類、ケアプランの作成方法など、確認すべきポイントは多岐にわたります。

不安を感じた場合は、地域包括支援センターやケアマネジャーなど、身近な専門機関に相談してみましょう。