【薬の知識】糖尿病に関わる薬 Vol.1- そもそも、糖尿病とは何?

以前、認知症の薬について全7回に渡りご紹介させていただきました(記事一覧はこちら!)

認知症の薬も周辺症状絡みではもう少しありますし、そちらを紹介しようかとも思ったのですが、やはりそろそろ違う病気についてもカバーした方が良いかなと思いまして、【薬の知識】コラムの第2弾は、糖尿病について扱ってみたいと思います!

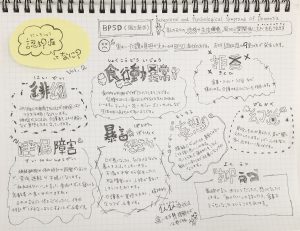

1型糖尿病と2型糖尿病

- 糖尿病に関わる薬

- 1型糖尿病; 何らかの原因で、膵臓のβ細胞が異常をきたし、インスリンが作れない状態となったもの。子供や若年者に見られる糖尿病はほぼこのパターン。

- 2型糖尿病; インスリンの分泌量が少なくなってしまったり、効きが悪くなってしまうことで、血糖値が高くなってしまうもの。若年者でも発症することはあるが、一般的に生活習慣病と言われる病気であり、中高年に多い。肥満や運動不足、ストレスなどが原因と言われている。日本人は遺伝的にインスリン分泌が弱い、とも言われており、遺伝的に発症しやすい人も多い。糖尿病の90%はこちらのタイプ。

- 頻尿、のどが渇く; 糖分を排出するために尿の量が増えるため、尿の頻度が上がり、その分のどが渇きます

- 体重が減る; 尿から糖分を輩出するためにたんぱく質や脂肪が利用されてしまうため

- 疲れやすくなる; 糖が体にしっかり吸収されないのでエネルギー不足を引き起こします

- 糖尿病網膜症; 網膜の血管が障害されることで、目のかすみ、視力の低下、失明を引き起こします。

- 糖尿病腎症; 糖を含む尿を多量に排出することで、尿を産生している腎臓に負担がかかり、腎臓が働かなくなってしまう。そうすると、血圧上昇・むくみ(尿がうまく作れないため体内に水分が溜まる)、尿中にたんぱくが出る、といった症状が起き、さらに進行すると血液中に老廃物が蓄積され、尿毒症などを引き起こします。最終的に腎不全となってしまった場合には、血液を人工的に浄化する「透析」が必要となります。

- 神経障害; 末梢神経が阻害され、手足など末端のしびれ、ほてりが現れます。感覚がマヒしてしまうため足先の傷などに気づかず、足の潰瘍や壊死を起こすこともあります。

- 脳梗塞; 脳の血管が詰まってしまうことで、場所により手足の麻痺や、言葉が出なくなる、意識消失、といった症状が起きます。血管が完全に詰まっていなくても血流が悪くなり、頭が重い、物忘れがひどい、怒りっぽいなどの症状があらわれます。

- 心筋梗塞; 心臓の筋肉に血液を送る冠動脈が詰まることにより、心臓が停止してしまいます。

- 末梢動脈性疾患; 足の血管の動脈硬化により、血流が悪化することで、足が痛くなり運動ができない、休みながらでないと歩けないなどの症状があらわれます。運動ができなくなり、生活の範囲も制限されてしまいます。さらに症状が進むと、潰瘍や壊疽を起こしてしまい、足を切断しなければならない場合もあります。

糖尿病、という単語はよく耳にすると思いますが、一体どんな病気なのでしょうか?

最も簡単に言えば、血液中のグルコース(ブドウ糖)の濃度が高くなってしまう病気です。

そもそも、でんぷんをはじめとする糖質(CとHとOからなるため、炭水化物とも言います)は、体のエネルギー源として知られています。

炭水化物を摂取すると消化され、最後はグルコースとなって血液によって全身に運ばれて、細胞に吸収されてエネルギーとして使われます。

血中のブドウ糖量は、例えば食事をした直後には高くなり、また運動して消費された後には低くなるのですが、極端に濃度が変わってしまわないように、インスリンというホルモンによって一定範囲の濃度に収まるよう調整されているのが通常です。

インスリンは、膵臓のランゲルハンス島という部分にあるβ細胞によって作られるホルモンで、血液中のブドウ糖を筋肉や肝臓などへの取り込み、血糖を下げる働きを持ちます。つまり食後には適度にインスリンが放出されることで血糖値が上がらないように調整される仕組みとなっているのです。

この機能が何らかの形で異常をきたすことで、血中のグルコース濃度(血糖値)が高くなってしまう状態が糖尿病、というわけです。

糖尿病には大きく分けると1型、2型の2つの型があります。

高齢者に多いのは、上記の通り2型であり、一般的に糖尿病と言われて思い浮かべるものはおそらく2型のことが多い野ではないかと思います。

主な症状

ここで不思議に思われるところとしては、「血糖値が高いと何が悪いの?」ということだと思います。血糖値が高いことによって何が起きるのか、理由も含めてご紹介します。

まず初期症状としては、

そして、さらに進行すると、簡単に言えば血管がつまり、血管障害が起きるようになります。

血液中に糖分が増えればそりゃベタベタしますから、直感的にもわかることかと思います。

まず微細な血管が障害を受けることによって、上記のような3大合併症と呼ばれる症状が現れます。

そして、さらに太い血管が障害を受けるようになると、

といった症状が起きるのです。

単純に血中の糖分濃度が高いだけで、血流が阻害され、これだけの症状が引き起こされるのです。

治療方法

一度インスリンの分泌が下がったり、効きが悪くなってしまうとそれは回復することはほぼ不可能です。

ただこれまでご紹介した恐ろしい症状の数々は、血糖値が高いことで血流が阻害されるために起きるものなので、血糖値さえ一定の幅でコントロールできていれば、こうした合併症は防ぐことが出来ます。

1型については治療方法は単純で、しっかりインスリンを外から注射してあげることです。注射の量やタイミングを間違えると、血糖値が下がりすぎてしまい、意識消失などを起こして倒れてしまうこともあるため、注射量には注意をし、また注射の前にしっかりと糖分を摂取しておくことが重要です。そして万が一低血糖になってしまった時のために、ブドウ糖を持ち歩くようにする必要があります。

一方2型については、まずは運動療法や食事療法によってコントロールを試み、進度に従い薬物治療、インスリンの注射などに進んでいきます。

薬物治療は、さまざまな作用機序がありますので、それを次回ご紹介した後で、個別の薬を紹介させていただきたいと思っています。